Un refus de cette liturgie annuelle où, à minuit précis, on se souhaite le meilleur comme on se débarrasse d’une bonne conscience. Un refus de cette politesse automatique qui concentre en une nuit ce que l’on devrait porter toute une vie. Ces mots distribués à la chaîne, sans épaisseur, sans mémoire, sans lendemain.

Un refus de cette liturgie annuelle où, à minuit précis, on se souhaite le meilleur comme on se débarrasse d’une bonne conscience. Un refus de cette politesse automatique qui concentre en une nuit ce que l’on devrait porter toute une vie. Ces mots distribués à la chaîne, sans épaisseur, sans mémoire, sans lendemain.

Le bien, le bonheur, la solidarité, je n’y crois pas à date fixe. Je n’y crois pas quand ils deviennent un réflexe social, un rituel commode, un passage obligé du calendrier. Je crois aux gestes qui durent. Aux paroles qui engagent. À ce qui se tient quand les lumières sont éteintes.

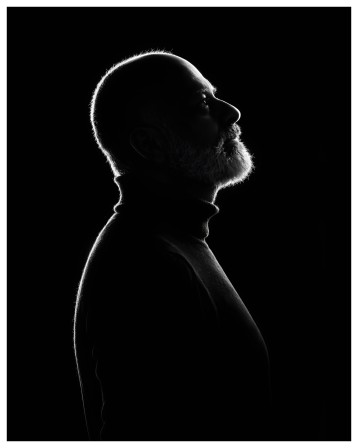

Avec le temps, certaines évidences se déplacent. Pas dans le fracas, mais dans le silence. Ce qui paraissait acceptable devient soudain trop léger. Les mots répétés sans être habités finissent par sonner creux. Il arrive un moment où l’on ne peut plus faire semblant. Non par posture. Par honnêteté.

Car cette année, pour moi, n’a rien eu d’une fête.

J’ai accompagné mon père longtemps dans la maladie. Plus de quinze ans à avancer pas à pas, sans bruit, avec cette fidélité silencieuse que connaissent celles et ceux qui tiennent une main quand le monde se retire. Puis il est parti. Et là, brutalement, j’ai compris que je devenais orphelin. Vraiment. Ma mère était déjà partie depuis vingt ans. Deux absences, deux silences, et ce vide particulier qui ne se comble pas : celui des racines.

Dans le même temps, j’ai perdu des amis. Des proches. Des repères. Des guides parfois. Des gens qui comptaient, qui structuraient, qui donnaient de la hauteur. Et quand ces présences s’effacent, ce n’est pas seulement une peine : c’est une géographie intérieure qui se déplace. On continue d’avancer, mais le paysage n’est plus le même.

Alors oui, cette année a été une année terrible. Terrible par les absences. Terrible par les désillusions.

Car au-delà du deuil intime, il y a eu aussi la fatigue morale. Cette illusion persistante, peut-être naïve, je l’admets, qu’en politique, lorsqu’on vise un idéal, lorsqu’on travaille pour l’intérêt général, la parole pourrait encore engager celui qui la prononce. J’ai voulu croire. J’ai accordé. J’ai ouvert. Et j’ai vu, une fois encore, des renoncements feutrés, des contournements discrets, des démissions silencieuses.

Sur la solidarité, au fond, je n’ai plus d’illusions du côté des droites. Elles n’en font pas un horizon central. Leur logique est ailleurs. C’est clair, assumé, presque cohérent dans son cynisme. De ce côté-là, au moins, le désaccord est lisible.

Ce qui me heurte davantage, ce qui me fatigue profondément, c’est ce que je vois parfois à gauche.

Car on peut parler de solidarité toute la journée, en faire un marqueur identitaire, un fonds de commerce politique, une posture morale, et pourtant se comporter à l’opposé de ce que l’on proclame. On peut défendre des politiques de solidarité et, dans le même temps, manquer cruellement de solidarité dans les comportements les plus élémentaires.

On peut parler de solidarité tant qu’elle reste un principe. Mais dès qu’elle devient concrète, précise, contraignante, les mains se retirent.

On vote l’intention, puis on discute indéfiniment des moyens. On applaudit l’idée, puis on hésite dès qu’il faut assumer ses conséquences. On célèbre l’humain à la tribune, puis on resserre quand il s’agit d’héberger, d’accompagner, de soigner vraiment.

On salue le travail des associations, mais on les laisse attendre. On loue l’engagement des travailleurs sociaux, mais on les épuise. On se dit solidaire des plus fragiles, jusqu’au moment où ils deviennent visibles, nombreux, insistants, autrement dit, jusqu’au moment où ils dérangent.

C’est toujours là que la solidarité recule. Pas dans les discours. Dans les actes.

Mais la solidarité ne s’arrête pas aux politiques publiques. Elle commence dans la manière d’être.

Dans la façon dont on traite un militant. Un collègue. Un désaccord. Une fatigue. Une fragilité.

On peut se dire solidaire et écraser les autres. Parler de collectif et humilier individuellement. Invoquer l’humain et pratiquer la domination feutrée, le mépris discret, la mise à l’écart silencieuse.

C’est là que quelque chose se brise.

Car la solidarité n’est pas divisible. Elle ne vaut pas seulement pour celles et ceux dont on parle. Elle vaut aussi pour celles et ceux avec qui l’on agit.

Et pendant ce temps, quelque chose bascule.

Nous glissons vers une société des extrêmes. Extrêmes dans les positions, extrêmes dans les mots, extrêmes dans les réactions. Tout devient brutal, tranché, immédiat. La nuance fatigue. Le compromis irrite. Le temps long ennuie.

Mais cette radicalité ne s’impose pas seulement par la violence ou le vacarme. Elle s’installe aussi par lassitude. Par usure. Par cette fatigue collective qui fait baisser les bras à celles et ceux qui devraient tenir la ligne.

À force de combats répétés, de déceptions accumulées, de renoncements normalisés, certains finissent par s’habituer. Par accepter. Par se dire que l’on ne peut plus lutter. Alors ils composent. Ils s’adaptent. Ils baissent la garde. Et cette résignation devient le terreau le plus fertile des radicalités.

Moi, je n’accepte pas cela.

Je n’accepte pas que la fatigue devienne une excuse. Je n’accepte pas que l’habitude remplace le courage. Je n’accepte pas que la solidarité serve de décor quand elle devrait être une exigence.

Résister aujourd’hui, ce n’est pas crier plus fort. C’est rester droit quand tout pousse à se coucher. C’est continuer à croire à la complexité dans un monde qui simplifie à l’excès. C’est faire coïncider les mots et les gestes.

C’est pour cela que je ne crois plus aux effervescences d’un soir. Je ne crois plus aux promesses jetables du calendrier. Je crois aux gestes qui durent. À la parole tenue. À la présence quand elle ne rapporte rien.

Mes repères, aujourd’hui, sont simples : ma compagne, mes enfants. Ce noyau tient encore, et c’est une chance immense. Et c’est précisément pour cela que je pense à celles et ceux qui sont seuls. Vraiment seuls. Pas seulement ce soir, mais toute l’année.

Eux n’ont pas besoin de vœux. Ils ont besoin de constance.

Alors non, ce soir, je ne vous souhaite rien. Parce que je vous souhaite tout, tout le temps. Et parce que le vrai courage commence quand les lumières sont éteintes et que chacun redevient responsable de ce qu’il fait de sa parole.