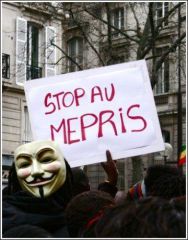

Il y a 60 ans, Albert Camus, dans «L’homme révolté», évoquait que toutes formes de mépris, notamment en politique, préparaient ou instauraient le fascisme.

Le mépris est l’agent pollueur le plus destructeur, et cela d’autant plus qu’il devient cette règle de vie, cet air que l’on respire, cet inacceptable accepté.

Il s’insinue partout jusqu’à trouver en chacun de nous, un possible relais.

La femme ou l’homme d’aujourd’hui n’a qu’une devise de fonctionnement : elle/il n’a pas le temps.

Le mépris est le fruit de ce manque cruel d’attention, de considération, de communion, d’autant plus effrayant qu’il ne relève pas d’une stratégie délibérée, mais d’une indifférence infinie doublée d’une insolence du système accepté à se prétendre sans alternative.

Personne ne peut/veut rien faire pour personne : telle est la moralité de l’histoire.

Pourtant, le monde politique à un regard vers la philosophie morale. Il prétend s'opposer aux dynamiques qui rendent notre monde invivable au nom d'impératifs de respect de la dignité et de justice, mais joue singulièrement avec la transformation des problèmes politiques en problèmes moraux.

Sans doute est-ce l'une des raisons qui l'empêche de s'opposer vraiment à la banalisation des injustices, d'exprimer les souffrances de ceux qui la subissent et de formuler les espoirs de ceux qui s'en révoltent.

Plutôt que de partir des normes du bien et du juste, ne faut-il pas prendre les expériences de l'injustice et du déni de dignité, et les expériences de ceux qui se savent socialement méprisés, pour fil conducteur ?

Cette démarche conduit à l'élaboration d'une philosophie de la reconnaissance qui permet à la fois de formuler des normes de justice plus larges et plus opérantes que celles de la traditionnelle justice distributive, et d'intégrer la question du respect des différents degrés de l'identité, qu’elle soit personnelle, professionnelle, culturelle et même partisane dans une conception inséparablement morale et politique : la politisation des exigences morales se substitue alors à la dépolitisation morale de la politique.

Ce refus de l'engagement et du partage dans cette démarche, est déjà un engagement, fort et lourd de conséquences : c'est baisser son épée de citoyen engagé, et s'abriter derrière un bouclier fragile.

Il est possible, pour les plus habiles, de dompter le Léviathan, mais jamais d'anéantir son océan… seul.

C’est collectivement et unis dans une même volonté de respect et de partage, que celui-ci peut être traversé…

Commentaires

Une autre société est humainement possible. Il faut pour cela redéfinir dans des textes fondateurs et globaux des droits et des devoirs non pas seulement individuels mais aussi collectifs vis à vis des sociétés, du monde et de la nature.

L'individualisme va de pair avec l'indifférence.