Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution des niveaux de vie. L’Insee et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) ont adopté la norme européenne qui retient le seuil de 60 % du niveau de vie médian.

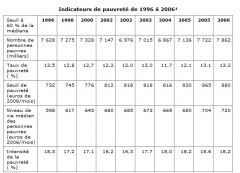

Le taux de pauvreté est de 13,2 % en 2006. Cela correspond à un niveau de vie inférieur à 880 euros par mois. A titre de comparaison, au 1 er janvier 2006, le plafond du RMI pour une personne seule est de 433 euros par mois et de 650 euros par mois pour une personne seule avec un enfant ou un couple sans enfant. Ainsi, 7,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. La moitié d’entre elles a un niveau de vie inférieur à 720 euros par mois, soit un écart de 18,2 % au seuil de pauvreté. De 2005 à 2006, l’évolution du taux de pauvreté (+ 0,1 point) ne peut pas être considérée comme significative.

La série comporte deux ruptures : la première en 2002 correspond au passage à l'Enquête emploi en continu, la seconde en 2005 correspond à la prise en compte des transferts sociaux réels (prestations familiales, prestations logement et minima sociaux) et à une meilleure couverture des revenus du patrimoine.

Lecture : en 2006, 13,2% de la population (taux de pauvreté) vit en dessous du seuil de pauvreté. Par rapport à 2005, l’évolution du taux de pauvreté (+ 0,1 point) ne peut pas être considérée comme significative, compte tenu de la marge d’incertitude qui affecte ce taux (+ ou - 0,5 point). La moitié des personnes pauvres ont un niveau de vie inférieur à 720 euros par mois, soit un écart de 18,2 % au seuil de pauvreté. Cet écart représente l'intensité de la pauvreté.

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux 1996 à 2005, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 et 2006.

Les familles monoparentales sont les plus touchées par la pauvreté

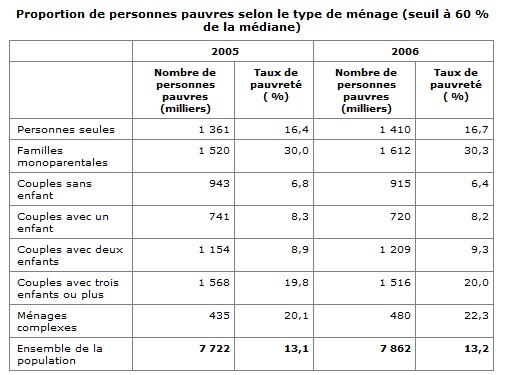

En 2006, 30,3 % des personnes vivant au sein d’une famille monoparentale sont confrontées à la pauvreté, soit une proportion 2,3 fois plus élevée que dans l’ensemble de la population ( tableau 4 ). Ceci représente plus de 1,6 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales sont le plus souvent constituées d’une mère et de ses enfants (85 % des cas). Pour les familles monoparentales sous le seuil de pauvreté, cette situation est encore plus fréquente (91 % des cas). Seulement 35 % d’entre elles ont un emploi alors que 22 % sont au chômage. Par rapport à 2005, la part de familles monoparentales pauvres est stable. Les transferts sociaux perçus par les familles monoparentales constituent 19 % de leur revenu disponible contre 6 % pour le reste de la population. Parmi les personnes vivant au sein d’un couple avec au moins trois enfants, 20 % sont confrontées à la pauvreté. Les types de ménages les moins touchés par la pauvreté sont les couples sans enfant : seuls 6,4 % d’entre eux sont pauvres.

La structure familiale n’est pas le seul facteur de différenciation de la pauvreté, la zone de résidence est aussi un élément important ( graphique 2 ). Les taux de pauvreté les plus forts (15,4 %) se trouvent dans les unités urbaines (U.U.) de plus de 20 000 habitants, hors agglomération parisienne. Dans cette dernière, 10,5 % des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2006. La part de personnes pauvres dans les communes rurales est de 12 %.

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 et 2006.

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 et 2006.

Une nouvelle série tirée de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux

Conformément aux recommandations du rapport de 2007 du Conseil national de l’information statistique (Cnis) sur les niveaux de vie et les inégalités, l’Insee apporte cette année des améliorations méthodologiques à l’enquête Revenus fiscaux ( sources ). Ces améliorations portent sur deux points : l’intégration de prestations sociales réelles (et non plus estimées sur barèmes) et la prise en compte plus complète des revenus des produits financiers.

Les transferts sociaux

Le revenu que les ménages déclarent à l’administration fiscale est complété par les revenus sociaux non imposables : prestations familiales, prestations logement et minima sociaux. Jusqu’en 2005, ceux-ci étaient estimés sur barèmes, sur la base des revenus de l’année, et étaient attribués pour l’année entière. Dans la nouvelle série, appelée enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), les montants réellement perçus par les ménages sur l’année de revenu considérée sont collectés auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), de la Caisse nationale assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Par ailleurs, le recours aux fichiers des organismes gestionnaires a permis d’intégrer dans l’enquête des ménages, globalement plus pauvres que l’ensemble des ménages (1,2 % de l’échantillon), qui n’avaient pas été retrouvés dans le fichier fiscal.

Une meilleure couverture des revenus du patrimoine

L‘ancienne série de l’enquête Revenus fiscaux qui s’appuyait exclusivement sur la source fiscale appréhendait imparfaitement les revenus du patrimoine, principalement en raison des exonérations fiscales ou des mécanismes de prélèvement libératoire. Cela avait pour effet de minimiser la mesure des inégalités, puisque les revenus du patrimoine sont en général d’autant plus élevés que les revenus d’activité de la personne sont importants.

Dans la nouvelle série, sont ajoutés au revenu des ménages, les revenus générés par différents produits financiers non recensés par la source fiscale et estimés selon des modèles statistiques. Pour cela, un montant des différents actifs financiers est imputé à partir de l’enquête Patrimoine de l’Insee. Le patrimoine total ainsi imputé restant sous-estimé, les encours des différents actifs (hors assurance-vie) sont recalés, produit par produit, sur les données macroéconomiques des comptes nationaux et de la Banque de France. Il en est de même pour les revenus des assurances-vie. Faute d‘information plus précise, le recalage est cependant uniforme, indépendant du revenu des ménages. Les revenus générés par les actifs hors assurance-vie sont calculés par application de taux de rendement moyens réactualisés chaque année. Si la prise en compte des revenus du patrimoine permet de mieux appréhender la dispersion des revenus, on peut penser que l’application d’un taux de recalage uniforme n’en rend pas complètement compte : la distribution des revenus estimée serait encore moins concentrée qu’elle ne l’est en réalité. Par ailleurs, les revenus soumis au prélèvement libératoire, hormis les contrats d’assurance-vie -obligations, bons, OPCVM- restent mal appréhendés. Au total, la nouvelle estimation du taux de pauvreté se rapproche du taux de pauvreté réel tout en restant probablement encore un peu en deçà de celui-ci.

La nouvelle série de niveaux de vie et de taux de pauvreté publiée désormais par l’Insee n’est donc pas directement comparable avec celle des années passées.

Le changement de série a modifié à la hausse les principaux indicateurs

La comparaison de l’ancienne et de la nouvelle série pour l’année 2005 montre que le niveau de vie médian est relevé de 4,1 %, la limite du 1 er décile (D1) de 1 % et celle du 9 e décile (D9) de 8,1 %. Le seuil de pauvreté à 60 % de la médiane passe de 830 euros par mois à 865 euros par mois, ce qui correspond à une révision à la hausse de 1 point du taux de pauvreté, imputable pour 0,4 point aux transferts sociaux réels et à la meilleure couverture des ménages et pour 0,6 point à la meilleure prise en compte des revenus financiers.

Conclusion et synthèse

Le taux de pauvreté concerne 13,2% de français métropolitains (7,9 millions de personnes) en faible hausse de 2005 à 2006 (on attendra avec curiosité les chiffres de 2007).

Sont considérées comme pauvres les personnes ayant un revenu inférieur à 880 par mois (pour faire partie d’une commission d’aide facultative en général une fois enlevé le loyer et les quelques charges obligatoire cela laisse un revenu disponible inférieur à 200 euros autrement dit « c’est vraiment pas lourd).

Et le rapport note que la moitié de ces personnes vivent avec encore moins (720 euros par mois).

Les jeunes, les familles monoparentales (30%), les couples avec enfants sont plus touchés.

Et sans sous estimer les problèmes du monde rural la pauvreté est plus forte en milieu urbain particulièrement dans les villes de plus de 20 000 habitants.

L’écart de revenu annuel entre les 10% les moins aisés (9720euros) et les 10% les plus aisés (33 190) est de 3,4.

En 2005 la hausse du niveau de vie a concerné toutes les catégories.

1,7 % pour les plus modestes, 2,9% pour les plus aisés.