Un(e) candidat(e) qui veut avoir une chance d’être élu ne peut s’en abstraire et celui qui se limiterait au langage de la prudence et de la vérité ne pourrait avoir pour ambition que de témoigner.

Pour changer cet état de fait, il faudrait un effort de pédagogie et d’explication que, seul, un exécutif patient et déterminé pourrait mener à bien et il lui faudrait sans doute plus d’un mandat pour obtenir que nos concitoyens modifient leurs attentes à l’égard des femmes ou des hommes politiques.

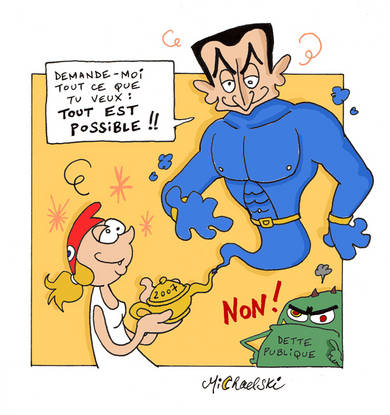

Les deux candidats que les médias ont psalmodiés de principaux, ne sont donc pas regardants en promesses, engagements ou propositions.

Le fait nouveau par rapport aux campagnes présidentielles précédentes est que, grâce à l’initiative de l’Institut de l’Entreprise, nous avons désormais accès aux évaluations d’une « cellule de chiffrage» indépendante sur le site de Débat 2007.

Celle-ci nous permet de constater que, l’un dans l’autre, les coûts respectifs des promesses de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal sont approximativement équivalents et s’élèvent à une cinquantaine de milliards d’euros, soit dix milliards d’euros en moyenne pour chacune des années du prochain quinquennat.

Ces données sont complétées, dans le cas de Nicolas Sarkozy, par l’intention de réduire de quatre points le pourcentage des prélèvements obligatoires pour le ramener au niveau de la moyenne européenne.

Ségolène Royal ne s’est pas encore exprimée de manière aussi explicite sur ce dernier point tout en affirmant que « la dette publique est devenue insoutenable», mais le rapport que lui ont remis François Marc, Didier Migaud et Dominique Strauss-Kahn et qu’elle a publiée lui propose, comme un objectif du prochain quinquennat, de « stabiliser les prélèvements obligatoires pour réduire la dette publique», notamment en faisant « le choix de la responsabilité budgétaire et de la solidarité entre les générations».

Qu’il s’agisse de financer des dépenses supplémentaires, de compenser des allègements de charges fiscales ou de réduire la dette publique, la question du financement devient donc effectivement cruciale. Peut-on pour autant espérer obtenir une réponse sérieuse à cette question pendant la campagne électorale ?

Trois sources de financement sont théoriquement disponibles: la croissance, les impôts, les économies.

La croissance économique est la piste la plus agréable, ce qui explique qu’elle soit fréquemment invoquée comme un élément essentiel de solution.

De fait, historiquement et pour des raisons évidentes, le reflux des déficits et de la dette publique a toujours coïncidé avec des périodes de croissance soutenue.

Pour autant les hommes politiques pas plus que les économistes ne peuvent prédire et encore moins garantir ce que seront nos performances en la matière dans les cinq années qui viennent.

Certes chacun des candidats soutient que les initiatives qu’il envisage sont de nature à davantage favoriser la croissance que celles de son concurrent. Il n’en reste pas moins et quel que soit le crédit qu’on accorde à ces intentions, qu'une fraction importante de la croissance sera déterminée par des facteurs échappant à la capacité d’action du ou de la futur(e) Président(e) de la République.

Il serait donc illusoire et trompeur de retenir une croissance « supplémentaire» aléatoire comme une source de financement sur laquelle on puisse compter.

Sans compter que chaque année, la dette coûte environ 50 milliards d'euros :

C'est l'équivalent de 20% du budget de l'état, soit 89% de l'impôt sur le revenu ou encore 140% de l'impôt sur les sociétés qui sert à payer les intérêts de la dette nationale.

Et cela ne concerne pas la dette.......... juste les intérêts.

A la naissance, un petit français doit donc déjà 18 000 €...

Bref... les impôts sont l’instrument le plus classiquement utilisé pour couvrir les dépenses supplémentaires ou réduire les déficits.

Peu nombreux sont cependant les hommes ou femmes politiques qui ont le courage et la franchise d’annoncer à l’avance pendant la campagne électorale une hausse aussi substantielle d’un impôt, comme l’a fait Angela Merkel pour celle de la Tva qui est intervenue avec succès au début de cette année en Allemagne.

Cette couardise est d’autant plus regrettable qu'on ne prend pas un grand risque à prévoir que la situation du pays imposera à l’élu, quel qu’il soit, tôt ou tard, que ce soit pour financer les retraites ou la sécurité sociale ou pour réduire la dette publique, d’inventer des ressources nouvelles et supplémentaires.

Mais le débat politique est tel dans notre pays qu’annoncer de telles perspectives s’apparenteraient sans doute à une forme de suicide électoral. Dans un tel contexte, les idées évoquées par François Marc, Didier Migaud et Dominique Strauss-Kahn, pour prudentes qu’elles soient, représentent une forme de courage inhabituel.

Restent les économies. Il n’est pas un candidat qui ne les évoque. Mais il n’y en a pas non plus aucun qui les identifie et qui leur donne la forme d’un « engagement» ou d’une « proposition» en symétrie avec la pratique utilisée pour les dépenses. A vrai dire, le contraire serait surprenant.

Les économies ne peuvent être que le résultat d’un travail en profondeur qui requièrent une capacité d’analyse et des délais qui ne sont pas disponibles au cours d’une campagne électorale, fût-elle de longue durée, comme c’est le cas désormais. Les mots d’ordre du type, réduire de moitié le nombre des fonctionnaires, outre qu’ils affolent inutilement à l’avance cette catégorie de la population, ne règlent pas le problème.

Car il faudra nécessairement passer par un examen systématique des actions publiques, programme par programme, par un audit, seule manière efficace de faire des économies réelles. Cette démarche est heureusement facilitée aujourd’hui par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, outil dont nous ne disposions pas il y a trente ans après l’avortement du mouvement de « rationalisation des choix budgétaires», qui nous avait été inspiré par l’expérience américaine.

La bataille du financement risque de nous laissé sur notre faim. Nous en serons donc réduits à évaluer la capacité des candidats à gérer sainement les finances du pays en nous référant à d’autres critères.

Quelle place occupe ces questions dans leur discours ?

Quelle marge de flexibilité leur laisse la formulation de leurs promesses en dépit de leur accumulation ?

Ont-ils une lucidité et une clairvoyance suffisantes pour s’affranchir, quand cela sera nécessaire, des raisonnements théoriques et des idées reçues de leurs camps respectifs pour privilégier le pragmatisme et le réalisme ?

Auront-ils le courage, du fait de leurs caractères, et si l’intérêt national l’exige de changer de cap en l’expliquant au pays ?