C’est une idée qui fait son chemin. L’éventualité que le droit de vote aux élections municipales et européennes soit étendu à tous les étrangers résidant en France est aujourd’hui majoritairement acceptée. Le sondage annuel de l’institut CSA, réalisé pour La Lettre de la citoyenneté, en apporte une nouvelle confirmation : 57 % des personnes interrogées se déclarent en effet favorables à ce que les étrangers non-membres de l’Union européenne se voient accorder le même droit que le traité de Maastricht a accordé aux ressortissants de l’Union. Ils ne sont plus que 38 % à se dire opposés à une telle mesure.

D’une année l’autre, la progression est réelle. En octobre 2002, à la même question, 54 % des sondés se disaient favorables contre 40 % opposés. Mais l’évolution de l’opinion est particulièrement frappante sur le long terme. En avril 1994, lors de la première édition de ce sondage publié dans La Lettre de la citoyenneté, les opposants au droit de vote des étrangers étaient largement majoritaires (63 % contre 32 %). Or, depuis 1996, ses partisans n’ont cessé de gagner de nouvelles franges de l’opinion. Seul accident dans cette courbe ascendante : en novembre 2001, l’enquête d’opinion du CSA a constaté un net recul des pro-droit de vote, largement explicable par le climat de peur et de méfiance engendré par les attentats contre le World Trade Center. Cette unique exception est un peu celle qui confirme la tendance de fond : en neuf ans, de 1994 à 2003, la proportion entre les « pour » et les « contre » s’est pratiquement inversée. Et il n’est pas interdit d’y voir l’aboutissement d’un combat politique et culturel ancien.

La question du droit de vote des étrangers se pose en effet depuis les années 1970. Elle a pris une tournure particulière quand, en 1981, le candidat à la présidentielle, François Mitterrand, en a fait l’une de ses « 110 propositions » aux Français. Son élection a soulevé un immense espoir. La déception fut donc immense aussi, lorsque les divers gouvernements de gauche en place ont prétendu, les uns après les autres, « que l’opinion publique n’était pas prête » à accepter cette mesure.

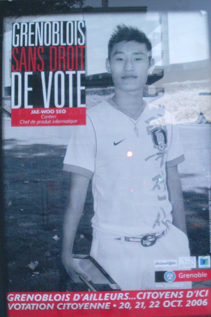

A Grenoble, 7.679 votants ont participé à cette consultation dénuée de valeur juridique, mise en œuvre avec le partenariat du collectif "Votation citoyenne" et de la Ligue des droits de l'homme.

///html

Des consultations annuelles organisées depuis 5 ans à Grenoble, l'édition 2006 est celle qui a récolté le meilleur taux de participation, en hausse de 19,18% par rapport à l'année dernière. A côté de l'écrasante majorité de personnes favorables au vote des étrangers, 5,27% se sont prononcé contre, et 1,54% ont voté nul.

Des consultations annuelles organisées depuis 5 ans à Grenoble, l'édition 2006 est celle qui a récolté le meilleur taux de participation, en hausse de 19,18% par rapport à l'année dernière. A côté de l'écrasante majorité de personnes favorables au vote des étrangers, 5,27% se sont prononcé contre, et 1,54% ont voté nul.

Dans la plupart des pays, le droit de vote et d'éligibilité est conditionné par la possession de la nationalité du pays en question. D'autres, pour des motifs divers allant du principe révolutionnaire américain "no taxation without representation" (pas de paiement d'impôts sans droit de regard sur la façon dont leur produit est dépensé) à la conception d'une citoyenneté supranationale, en passant par l'encouragement à l'immigration dans des nouveaux territoires (Ouest américain au XIX e siècle), ont décidé, à un moment de leur histoire, d'étendre à des degrés divers et dans des conditions diverses ces droits à tout ou partie des résidents étrangers sur leur territoire.

Le Traité de Maastricht a imposé la réciprocité en la matière entre les états membres de l'Union européenne, limitée aux élections locales, mais cette obligation existait déjà pour l'élection du Parlement européen. Dans plusieurs pays européens, le débat sur la question du droit de vote des étrangers a dès lors pris une nouvelle tournure, puisque certains résidents étrangers avaient désormais le droit de vote, et pas d'autres. Le Luxembourg, puis la Belgique, et avant eux la Lituanie et la Slovénie, ont donc étendu ce droit, dans des modalités diverses, à tous les résidents étrangers, ce qui était déjà le cas en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.

Ce sont des pays où l'acquisition de la nationalité repose sur le droit du sang. Autrement dit, ce droit de vote a été accordé d'autant plus facilement que l'on répugnait à accorder la nationalité aux étrangers.

On a constaté dans ces pays que ce droit de vote encourage la demande de naturalisation. En ce sens, il est un facteur d'intégration. Ceux qui jugent qu'il ne faut pas séparer la nationalité de la citoyenneté refusent l'octroi du droit de vote aux étrangers non communautaires doivent expliquer pourquoi ils acceptent cette dissociation pour les Européens

Le débat existe également aux États-Unis, où de nombreux États ont admis pendant des décennies le vote des étrangers, le dernier à l'abolir étant l'Arkansas en 1926. La Constitution du Maryland reconnaît aux municipalités l'autonomie en la matière, et plusieurs villes, dont Tacoma Park (17.000 habitants), l'ont introduit en 1991. Deux villes du Massachusetts, Amherst et Cambridge, ont voulu faire de même en 1998 mais ont été bloquées par l'assemblée de cet état. Des propositions de loi ont également été introduites au Texas (où il avait existé jusqu'en 1921) et en Californie, et de nombreux politiciens y sont favorables à New York.

Dans un autre pays fédéral, la Suisse, ce sont également les entités fédérées qui ont un pouvoir décisionnel en la matière, six cantons reconnaissent déjà le droit de vote des étrangers, dont un, Appenzell Rhodes-Extérieures, laisse à chaque municipalité le droit de légiférer en la matière.

Des votations (référendums) ont eu lieu dans d'autres cantons sur le sujet, sans succès.

Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Conférence des pays de la Mer baltique ont émis diverses recommandations en faveur de l'introduction du droit de vote et d'éligibilité à tous les résidents étrangers pour les élections locales.

Une Convention ad hoc du Conseil de l'Europe est ouverte à signatures et à ratifications.

En France, peu de place est faite aux étrangers dans la vie de la cité. Certes, on peut citer quelques villes qui ont des conseils municipaux associés où siègent les étrangers de la commune ou autres commissions extra municipales de ce type (cas de Strasbourg, Grenoble, Mons en Baroeul). Mais une loi de 1992 verrouille cette présence des étrangers ; celle de 1992 (loi d'orientation du 06/02/92) qui limite aux seuls électeurs et non aux habitants la participation aux consultations d'intérêt local que peuvent organiser les maires dans leur commune.

Une de ses dimensions est la reconnaissance d'un droit de vote pour les étrangers communautaires pour les élections européennes et municipales. Pour cela, la constitution française a été modifiée en janvier 1999.

En effet, le conseil constitutionnel a estimé que le traité en permettant à des ressortissants communautaires de participer aux élections municipales est en contradiction avec la constitution. En effet, "la désignation des conseils municipaux a une incidence sur l'élection des sénateurs" or le sénat participe à la souveraineté Nationale. Un nouvel article va donc être ajouté à la constitution (article 88-3) : "sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7/2/92, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à l'élection des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.

Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article ».

Enfin, reconnaître ce droit de vote peut être utile à la lutte contre la xénophobie.

Les maires se sont aperçus que les jeunes issus de l'immigration peuvent voter parce qu'ils sont français alors que leurs parents qui vivent en France depuis plus de 20 ans sont exclus de ce droit.

Ma réflexion m’engage à une conclusion dubitative, dans cette voie républicaine, qui est de dire que si on désunit ainsi la citoyenneté de la nationalité, quel intérêt aura-t-on à faire le choix de la nationalité ?

On ne se dépouille ni de ses origines, ni de sa culture, ni de son âme en faisant le choix de devenir un citoyen à part entière à travers le processus de naturalisation… Au contraire...