Samedi 26 avril 1986 : explosion du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ukraine)

Mardi 29 avril 1986 : le nuage radioactif de Tchernobyl arrive en France

Mercredi 30 avril 1986 : le Pr Pellerin, à la tête du SCPRI, prétend qu' "aucune élévation significative de la radioactivité n'a été constatée"

Jeudi 1er mai 1986 : pratiquement toute la France est touchée par le nuage radioactif. Toutes les installations nucléaires détectent une importante radioactivité et en informent le SCPRI.

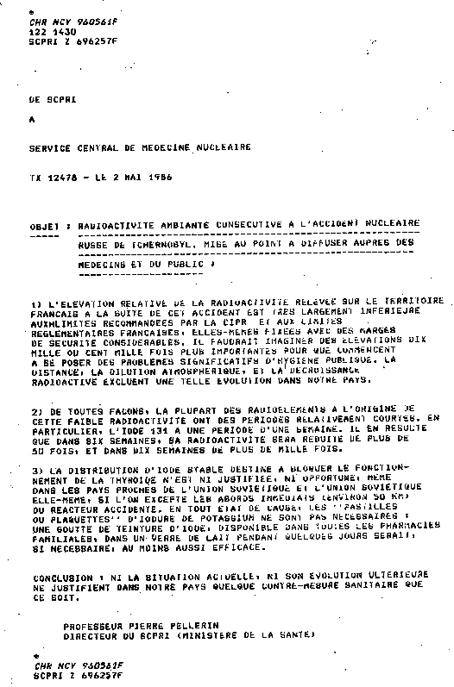

Vendredi 2 mai 1986 : le Pr Pellerin, directeur du SCPRI, diffuse à de nombreux destinataires un communiqué qui affirme que "les prises préventives d'iode ne sont ni justifiées, ni opportunes" et qu' "Il faudrait imaginer des élévation dix mille ou cent mille fois plus importantes pour que commencent à se poser des problèmes significatifs d'hygiène publique".

Vendredi 2 mai 1986 : différentes mesures, en particulier concernant l'alimentation, sont prises dans de nombreux pays européens (Pologne, Danemark, Norvège, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie, Grèce etc.). L'Italie met aussi en place un contrôle de contamination à ses frontières, dans le but évident de refouler les produits contaminés venant de France où aucune mesure n'a été décidée.

Dimanche 4 mai 1986 : la France saisit la Commission européenne, estimant que "les mesures italiennes constituent des entraves non justifiées aux échanges".

Lundi 5 mai 1986 :alors que la Commission européenne envisage des mesures sanitaires, la France exige un vote "à l'unanimité" et empêche toute décision contraignante. La population n'est bien sûr pas informée de ces tractations en coulisse.

Mardi 6 mai 1986 : le ministère français de l'Agriculture diffuse un communiqué "historique" : "Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl"

Jeudi 8 mai 1986 : note confidentielle du ministère des affaires étrangères pour Matignon, expliquant que la France a "obtenu un adoucissement des mesures de contrôle" envisagées par Bruxelles et "surtout que les contrôles de radiation soient faits dans les pays exportateurs et non dans les pays importateurs"

Samedi 10 mai 1986 : au Journal télévisé de TF1, le Pr Pellerin finit par avouer que les mesures de radioactivité étaient anormales dès le 30 avril. Mais il continue de prétendre qu’aucune décision particulière n’était nécessaire.

Jeudi 15 mai 1986 : fondation de la Criirad (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) par des citoyens qui dénoncent à juste titre l'absence de contrôles indépendants

Vendredi 16 mai 1986 : réunion de crise au ministère de l'Intérieur. La présence de plus de 10 000 becquerels par litre dans du lait de brebis en Corse n'entraîne aucune décision du gouvernement alors que la réglementation européenne préconisait de retirer de la consommation tout produit alimentaire contenant plus de 500 bq/l. Un documents est annoté à la main : "Nous avons des chiffres qui ne peuvent être diffusés". Ce document sera saisi par la justice lors d'une perquisition en 2001.

Vendredi 16 mai 1986 : le ministère de la santé diffuse un invraisemblable communiqué : "La santé publique n'est aucunement menacée par les conséquences de l'accident de Tchernobyl. Les activités courantes peuvent donc être poursuivies sans précautions particulières, notamment l'alimentation et les activités de plein air."

Dimanche 18 mai 1986 : Alain Carignon, ministre de l'environnement, déclare que le gouvernement a "commis l'erreur de croire que, parce qu'il n'y avait pas de danger, il n'était pas nécessaire d'informer fortement les Françaises et les Français".

Lundi 16 février 1987 : lors d'une réunion à Bruxelles des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, la France refuse que soit prorogé le règlement européen sur la radioactivité maximale des aliments acceptable en cas d'accident nucléaire, adopté en toute urgence après Tchernobyl.

19 juillet 1994 : le SCPRI change de nom et devient l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI). Le SCPRI aura été dirigé jusqu'au bout par le Pr Pellerin, malgré les mensonges de ce dernier concernant le passage du nuage de Tchernobyl sur la France.

17 février 1999 : création de l'Association française des malades de la thyroïde (AFMT)

1er mars 2001 : l'AFMT, la CRIIRAD et 51 malades de la thyroïde déposent une plainte contre X, estimant que la gestion des retombées radioactives de Tchernobyl par les autorités françaises était à l’origine d’un surcroît de pathologies, en particulier de cancers de la thyroïde.

Novembre 2001 : perquisitions menées par Mme la Juge Bertella-Geffroy dans différents ministères et organismes chargés du risque nucléaire.

13 février 2002 : la fusion de l'OPRI avec l'IPSN (Institut de protection et de sûreté nucléaire) donne naissance à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire)

24 février 2002 : la Criirad et le géologue André Paris publient un atlas qui révèle de façon détaillée la contamination du territoire français par le nuage de Tchernobyl et, preuves à l'appui, accusent les autorités françaises d'avoir caché la vérité à la population.

26 février 2002 : sous pression, le gouvernement crée un groupe de travail sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur le territoire français, mais en confie la présidence au Pr André Aurengo. Ce dernier, chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpétrière, est par ailleurs… membre du Conseil d’administration d’EDF et infatigable promoteur de l’industrie nucléaire !

28 février 2002 : la juge d’instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy demande une expertise comparative entre les mesures de radioactivité effectuées par les autorités françaises en 1986 et les chiffres publiés.

25 avril 2002 : l'AFMT et la CRIIRAD accompagnent 200 nouveaux plaignants, ce qui porte le nombre de plaintes à 400

24 avril 2003 : l'IRSN publie une nouvelle carte de la contamination de la France par le nuage de Tchernobyl. Il s'agit d'un évènement pare que, pour la première fois, un service d'Etat publie une carte très proche de celle publiée par la Criirad.

4 mai 2003 : le professeur André Aurengo écrit aux ministres de la Santé et de l’Ecologie pour protester contre l'IRSN ! Il se déclare "consterné que de tels résultats, méthodologiquement aussi contestables et très probablement faux, aient pu être diffusés sans aucune validation scientifique... " C'est clairement une demande de censure et de mise sous tutelle de l'IRSN

Septembre 2004 : dans la Revue Générale Nucléaire, Francis Sorin, dirigeant de la Société française d'énergie nucléaire, rend hommage à "La rigueur et l'honnêteté dont a fait preuve le professeur Pellerin dans l'exercice de ses responsabilités"

Vendredi 25 mars 2005 : la juge d'instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy communique aux parties civiles le rapport qui vient de lui être remis par deux experts, Paul Genty et Gilbert Mouthon. Les conclusions sont accablantes pour le gouvernement français de l'époque et pour le SCPRI. Il n'y a pas eu "erreur" de la part de ces autorités, mais bien un mensonge délibéré.

Mercredi 13 avril 2005 : la Criirad demande la mise en examen du Pr Pellerin

«Quand on donnera une information, il faudra dire que la station était en travaux, pour ne pas porter ombrage à notre équipement.» La phrase est celle de Mikhaïl Gorbatchev, il y a vingt ans. Le chef d'Etat soviétique venait d'ouvrir la première réunion du bureau politique sur Tchernobyl, trois jours après la catastrophe. Pour la première fois mercredi, le quotidien russe «Izvestia» a publié le compte-rendu minute par minute de cette réunion secrète de la haute direction communiste, le 29 avril 1986. Et qui témoigne tout à la fois de l'affolement des responsables soviétiques de l'époque et de leur volonté de cacher l'accident nucléaire.

Des centaines de personnes, brandissant des chandelles et des oeillets, se sont rassemblées mercredi matin sur la place centrale de la ville ukrainienne de Slavoutitch, non loin de la centrale de Tchernobyl, pour marquer le 20e anniversaire du pire accident nucléaire de l'histoire.

Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro quatre libère un nuage hautement radioactif, qui contaminera une grande partie de l'Europe. Les autorités soviétiques observent un mutisme complet pendant plusieurs jours avant de se décider à évacuer 135 000 personnes. Quelques 600 000 pompiers, soldats et civils, dits "liquidateurs" construisent ensuite un sarcophage, censé tenir 20 à 30 ans au dessus du réacteur endommagé.

A l'époque, on anticipe des dizaines de milliers de morts. Le dernier bilan de l'ONU, publié en septembre dernier, est beaucoup plus modeste, estimant à 4000 le nombre de décès avérés ou à venir en Ukraine, Bélarus et Russie par suite de cancers. "Les effets sanitaires de l'accident étaient potentiellement catastrophiques, mais une fois que vous les additionnez en vous basant sur des conclusions scientifiques (...) ils n'ont pas été aussi forts que l'on pouvait le craindre initialement", conclut l'un des auteurs du rapport, Michael Repacholi.

Ce bilan est toutefois très contesté. Selon une récente étude britannique, le nombre de décès liés à Tchernobyl devrait s'élever entre 30 000 et 60 000. L'impact sur la santé mentale et psychique des populations touchées est aussi jugé très sérieux, d'autant que cinq millions de personnes résident toujours dans les zones contaminées. "Au début, on avait peur de nous, on disait que nous étions sales, alors nous nous sommes sentis sales", explique Lioubov Sirienko, évacuée, qui avait 42 ans à l'époque. Une étude russe sur plus de 2000 "liquidateurs" montre que les deux-tiers d'entre eux souffrent de troubles psychiques. "Vu leur jeune âge à l'époque, les effets négatifs ne sont pas encore tous apparus", prévient l'étude.

Deux décennies après la catastrophe, les régions concernées restent socialement et économiquement dévastées. 350 000 personnes ont été évacuées en tout. 784 320 hectares de terres agricoles ont été interdites à l'agriculture et près de 700 000 hectares à la production de bois. Le coût de la catastrophe s'élève à des "centaines de milliards de dollars", selon l'ONU. Aujourd'hui, le sarcophage corrodé et fissuré menace de s'effondrer et nécessite la construction d'une "arche" hermétique, dont le coût dépassera le milliard de dollars, d'après la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Quand le danger sera-t-il définitivement écarté à Tchernobyl ? "Pas avant un siècle au moins après la construction de l'arche", répond Ioulia Maroussitch, porte-parole de la centrale. Le stockage définitif de tonnes de déchets radioactifs emprisonnés dans les décombres "n'est pas même pas à l'ordre du jour", poursuit-elle. En vingt ans, Tchernobyl a fait avancer la science. Mais de nombreuses questions demeurent quant aux effets à long terme sur l'environnement et la santé publique.

Certains experts observent une recrudescence de certaines maladies comme le cancer de la thyroïde chez les adultes. Et les conséquences sont encore invisibles sur la nature.

"Aujourd'hui, on ne voit rien, mais des modifications génétiques pourront apparaître dans 20, 50 ans", prévient le directeur de l'Institut de radiologie agricole de Moscou.

Une expertise judiciaire est en cours depuis avril 2005 dans 13 villages corses où les pluies ont été les plus fortes au moment du passage du nuage de Tchernobyl en 1986, à la suite de plaintes de malades de la thyroïde, a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. Cette ordonnance d'expertise fait suite à une trentaine de plaintes de personnes résidant en Corse qui souffrent d'une pathologie thyroïdienne ayant entraîné au moins trois mois d'incapacité totale de travail, selon l'une de ces sources.

L'expertise a été confiée en avril à deux médecins par la juge d'instruction Marie-Odile Bertella-Geffroy chargée depuis juillet 2001 de l'enquête française sur le passage du nuage et saisie à ce jour de quelque 400 plaintes.

Les villages visés par cette expertise judiciaire sont Ventiseri, Serra-di-Fiumorbo, Quenza, Solaro, Sari-Solenzara, Prunelli-di-Fiumorbo, Conca, Chisa, Ghisonaccia, Lecci, Zonza, San-Gavino-di-Fiumorbo, Isolaccio-di-Fiumorbo.

Les experts devront se concentrer plus particulièrement sur les enfants de moins de 15 ans ou in-utero sur une période allant de fin avril 1986 -l'accident de la centrale ukrainienne s'est produit le 26 avril- jusqu'à la fin 1986 pour établir une augmentation éventuelle des maladies de la thyroïde par rapport au reste de la population.

Cette nouvelle expertise est liée à un rapport notifié en décembre aux parties civiles qui soulignait que des mesures radioactives ont été "occultées" aux pouvoirs publics par le Service central de protection contre les rayons ionisants (SCPRI) surtout au détriment des "foetus et des enfants en bas âge".

Ainsi selon ce rapport, la publication de "valeurs moyennes" par département a "masqué" la réalité d'une contamination très localisée à des zones qualifiées de "tâches de léopard". Ces régions étaient plus particulièrement exposées en raison de la pluviosité à l'époque de l'accident nucléaire et de leur altitude, ce qui est le cas pour les villages corses concernés par l'expertise.

"le mensonge, est, comme le tabac et les allumettes, monopole d'Etat." Henri Jeanson

Commentaires

Bonjour,

je travaille au sein d'un laboratoire de recherche de Lille 3, le laboratoire EQUIPPE et votre carte http://gemmani.fr/post/2006/04/26/C... concernant les conséquences de la catastrophe de tchernobyl nous intéresse fortement dans le cadre d'une recherche.

Vous indiquez comme source "IPSN" mais je n'arrive pas à trouver ces données ni leur site.

Pouvez vous m'indiquer comment accéder à ces données ?

Merci d'avance pour votre aide, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Bien cordialement ,

Marie-Cécile Fournier

stagiaire à la maison de la recherche de Lille 3

fournier.mariececile@gmail.com